CASE

STUDYお客様事例

株式会社ファミリーマート様

株式会社ファミリーマート(以下、ファミリーマート)では、自社のDXを強力に推進するため、人財開発部が中心となり『ITデジタル人財育成プログラム』を企画・運営されています。プログラムのひとつである『DX推進スキル研修』は、多岐にわたる関係者をまとめあげながらDXプロジェクトを企画・推進する人材、いわゆる『ビジネスアーキテクト』(経済産業省の定義)を育成するものです。ケンブリッジは『プロジェクトリーダーおよびプロジェクトチーム養成学校』(以下、養成学校)のノウハウを活かし、人財開発部のメンバーのみなさんの強い想いやファミリーマートの企業風土に合わせた個別研修設計や研修運営でご支援しました。

左から(所属はインタビュー当時のものです)

佐藤 義則様(人財開発部 マネージャー)

篠田 拓様(人財開発部)

田中 伊織様(人財開発部)

真崎 誠治様(リクルーティング・開発本部 マネージャー)

森下 直樹(ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ)

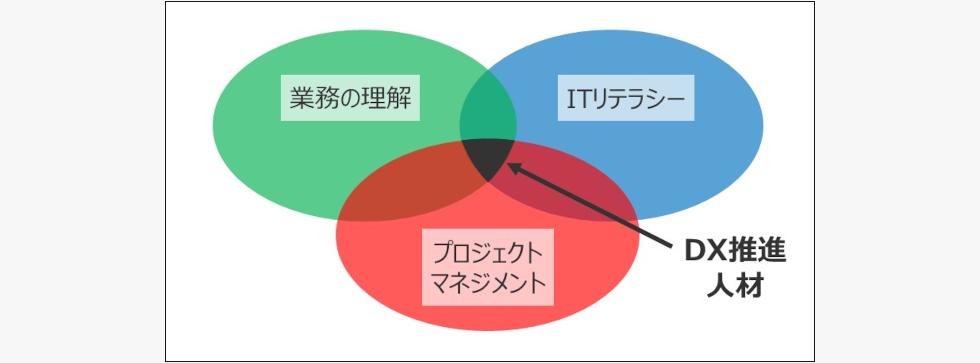

#01DX推進人材には3つのスキルが必要

ファミリーマートではDX推進人材を「3つのスキルを併せ持つ人材」と定義した

| 『DX推進スキル研修』を企画するに至った背景を教えてください。 | |

|---|---|

| 佐藤 | 2023年に経営者より、コンビニエンスストア事業で蓄積したさまざまなデータを今まで以上に全社目線で活用するよう指示がありました。そこでデータ分析できる人材を育成し実務に投入しましたが、すぐに大きな壁にぶつかりました。というのは、弊社では、業務部門によってデータの形式や貯め方がさまざまで、それらを統合して全社的にデータ活用するところまで一足飛びに到達するのが非常に難しかったのです。 データを活用する以前に、そもそも、部門横断的に業務やシステムを改革・統合しなければならないことに気づき、「これっていわゆるDXだよね」ということで、DX推進人材育成の重要性が持ち上がりました。 |

| ファミリーマートが求めるDX推進人材の定義をどう進めましたか? | |

| 田中 | 経済産業省と情報処理推進機構(IPA)が策定した『デジタルスキル標準』を参照した結果、『ビジネスアーキテクト』と呼ばれる人材、中でも、社内業務の高度化・効率化ができる人材がファミリーマートの求めるDX推進人材のスキルセットにフィットしている、と判断しました。 |

| 佐藤 | そこからビジネスアーキテクトのスキル項目をベースに、3つのカテゴリーで弊社なりの人材定義を進めることにしました。(1) 業務の理解、(2) ITリテラシー、(3) プロジェクトマネジメントスキルです。 DXプロジェクトでは、業務部門を中心に関係者が非常に多岐にわたります。それぞれ立場や意見が異なるため、間に立って目指す方向性を合意しDXを成功に導く人物がいないとプロジェクトはうまくいきません。こうした人物に必要なのは、業務部門の想いや要望を理解する力、それをITで実現する方法を検討できるリテラシーです。また、実際にIT構築を進めることになれば、さまざまな関係者と向き合いながらプロジェクトを企画・推進できるマネジメントスキルも必須です。 |

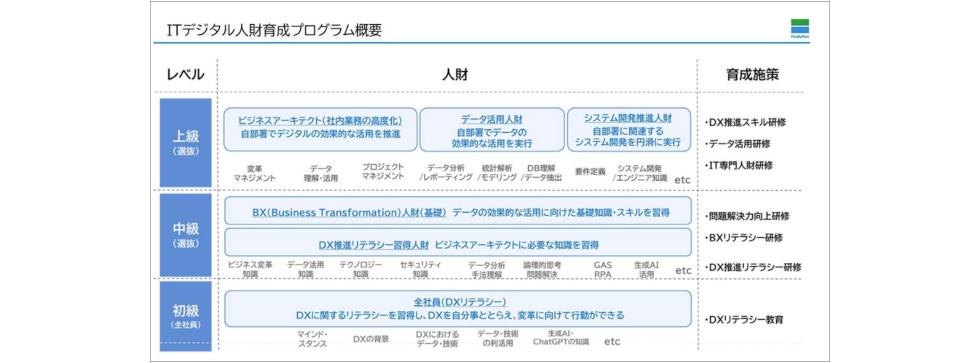

#02座学や架空の題材を使った演習では実務に活かせない

ファミリーマートのITデジタル人財育成プログラム(2024年度版)

出典:株式会社ファミリーマートホームページ

| ファミリーマートのビジネスアーキテクト育成プログラムはどのようなものですか? | |

|---|---|

| 田中 | 大きく3段階の研修があります。まず全社員が受講すべき初級コースである「DXリテラシー教育」、そこからメンバーを選抜しながら、中級の「DX推進リテラシー研修」、上級の「DX推進スキル研修」へとステップアップしていきます。 |

| 育成に取り組まれる中で見えてきた課題感を教えてください。 | |

| 佐藤 | 上級の「DX推進スキル研修」ではプロジェクトマネジメントスキルを取り扱うのですが、実務で使えるスキルをどうすれば習得できるかが課題でした。もともとの発端が「データ活用が進まない」「業務とシステムの横断的改革と統合が必要」ですから、これらを現場で取り扱える人材を輩出しなければいけません。 |

| その課題にどのように取り組まれたのですか? | |

| 田中 | この課題を解決するには、研修に社内の実ケースを持ち込み、講師や参加メンバーを巻き込みながら演習ベースでそれらに取り組む必要があります。しかし世の中のプロジェクトマネジメント研修は座学だけか、演習があっても架空の題材を取り扱うものばかりで、物足りなさを感じていました。 そんな中、弊社の業務改革プロジェクトをお願いしている森下さんにこのことを相談したところ、ケンブリッジの養成学校のPlanningコース(変革プロジェクトの立ち上げ方を学ぶ研修)なら実ケースを持ち込んで演習でき、かつ、講師を務める現役コンサルタントからダイレクトに大量のフィードバックを受けられる、と聞き、採用することにしました。 |

| ケンブリッジ 森下 | 人財開発部の皆さんから相談いただいたとき、ここまで研修成果にこだわるケースは珍しく、驚きながらもぜひ応えたいと思いました。 田中さんがおっしゃるように、座学や架空の題材を取り扱う演習だけだと、プロジェクトでリアルに起こる関係者間の意見の衝突といった泥臭い事象に直面したときにうまく捌けません。それには実ケースを演習で揉みこみながら企画内容を詰めたり、「XX部のXXさんからこう言われたらどうする?」といった生々しいシミュレーションを重ねるなどの練習試合が重要です。 日ごろお世話になっているプロジェクトを通じて感じていた、ファミリーマートの企業風土や社員のみなさんの業務への向き合い方を踏まえながら、養成学校のPlanningコースをベースに、人財開発部の皆さんと「受講後にファミリーマートのDXを実務者として推進できる人材」を輩出できる研修を作りました。 |

#03実務に活きる研修に仕立てるための3つの工夫

DX推進スキル研修で使われた資料の一部

| 研修内容を実務に活かせる人材を育成するために、具体的にはどのような工夫をしましたか? | |

|---|---|

| 篠田 | ひとつめの工夫は、研修の総仕上げとして役員に業務改革プロジェクトを提案する場を設けたことです。研修では各チームが4カ月かけて「社内の改革テーマの発見→目指すべき将来像の策定→現状分析→改革施策立案→実行計画策定」に取り組みます。役員が「それは全社的に取り組むべき改革テーマであり、施策も筋がいい」と判断すれば、提案を持ち帰り検討してもらえるように段取りしました。 |

| 佐藤 | ふたつめの工夫は人選です。公募や役職で決めるのではなく、人事部と連携し、社外の人財アセスメントツールなども活用しながら、「この人ならスキル面でもメンタル面でも社内の業務高度化・効率化に前のめりに取り組んでくれそうだ」という社員を研修生候補としてピックアップし、所属部門の責任者と交渉しながら選抜しました。 |

| 田中 | みっつめの工夫は、受講者の上司をメンター役として起用したことです。研修の学びを現場で活かすには、上司に研修内容を深く理解してもらい、現場が受講者の振る舞いを受け入れるための橋渡しをしてもらう必要があります。毎回の授業後に上司に研修内容を伝達するなど、丁寧に巻き込みました。 |

| 研修を支援したケンブリッジの立場での工夫があれば教えてください。 | |

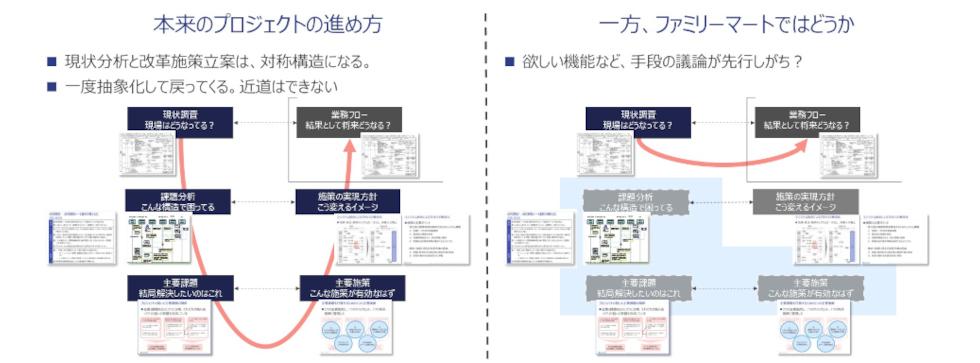

| ケンブリッジ 森下 | 私はファミリーマートの社員のみなさんと普段から共にプロジェクトを推進しているので、みなさんがどういう姿勢や行動でプロジェクトに臨んでいるか、どんな状況で躓きやすいか、を把握しています。それらを授業の中でケンブリッジのプロジェクトの進め方と対比しながら事例ベースで示すようにしました。 |

#04業務改革プロジェクトのきっかけ作りにも貢献できた

真崎さんのチームが役員のみなさんへ業務改革プロジェクトを提案する様子

| 真崎さんのチームが研修で作り上げた業務改革プロジェクトの提案が、役員の心を動かしたとお聞きしました。 | |

|---|---|

| 真崎 | はい、わたしたちは社内の稟議・決裁業務の効率化を提案したところ、管掌役員が強く課題意識を持たれました。現在、今年度以内の効率化完了を目指し、検討が進んでいます。 |

| 現業もあるなかでの提案準備は大変ではなかったですか? | |

| 真崎 | 大変でした(笑)。役員への提案前はチームで毎日始業前に集まり、本企画がどうすれば役員に伝わるかを考え、ケンブリッジの講師の皆さんに何度もレビューを依頼し、貰ったフィードバックを反映していました。社員が稟議・決裁業務に使っている時間を最大半分ほど削減できる可能性がある、と定量的に示せたのは大きかったと思います。 |

| 研修を終えられて、実務に活きていると感じる部分を教えてください。 | |

| 真崎 | 私はプロジェクトをリードする立場にありますが、これまではファミリーマート独自のやり方で進めていたため、プロジェクトの進め方やコツを体系的に学べたことは大きかったと感じます。 例えばプロジェクト立上げ当初には必ず「ノーミング」を実施します。これはお互いを知り本音で意見を言い合える環境を作るために必要なアクティビティです。 また、ゴール・コンセプトの作成や課題整理など複雑な議論では、メンバー全員に立ち上がって書きながら進めるよう促します。議論の中でも「逆にこういう場合はどうする?」などあえて違う立場の意見を出したりして議論を深めます。このような過程を経ることで、議論の結果がチームの総意になるんだ、と賛同してくれる人が増えてきました。 上司がメンター役として、研修時はもちろん、研修後の実務においてもフォローしてくれているのも大きいと感じています。研修で学んだ変革プロジェクトの趣旨を理解いただいているため、安心して業務に取り組むことができています。 |

| 人財開発部としては、この研修の成果をどう捉えていますか? | |

| 佐藤 | 実務でDX推進できるビジネスアーキテクトを輩出する、という当初目的もさることながら、研修成果が実際に社内の業務改革プロジェクトにダイレクトにつながった、という意味で、狙い以上の成果が出たと感じています。今後も研修を続けていくことでDX推進人財の輩出と社内改革の両面で会社に貢献していきたいと考えています。 |

| ケンブリッジ 森下 | 実テーマを研修に持ち込む、役員への提案機会を設ける、上司をメンターに設定するといった「実務に活かせる研修」にするための工夫が、ファミリーマートさんらしい研修に結実したと感じています。実際に研修では「方法論の重要性は理解した一方で、当社のビジネススピードでは時間の余裕がなく、全てやり切るのは難しそうだ。どうすればいいか」といった生々しい質問が多く出ていました。また、第1回の授業から、受講者の皆さんの顔つきやディスカッションの様子を通じて「会社をより良くしたい」という本気さが伝わってきて、皆さんの熱量に追いつき追い越すためには、かなり真剣にぶつかる必要があると感じていました。 |

#05DX推進人材の育成をテコに会社全体を変えていく

DX推進スキル研修での、実ケースによる演習の様子

| 最後に、ビジネスアーキテクト育成を目指す企業様へのアドバイスや今後の展望をお願いします。 | |

|---|---|

| 佐藤 | ビジネスアーキテクトの育成には、会社からの支援が不可欠です。研修の意義目的やカリキュラムを社内に周知して社員が研修を受講しやすい環境を作ったり、受講者が企画した業務改革案を役員に届ける段取りを整えたりすることが特に重要ではないでしょうか。 今後は、受講者が学んだスキルを実務で活用して成果を出せば、きちんと評価される仕組み作りに取り組んでいきたいと考えます。 |

| 田中 | 人財開発の単体で考えるのではなく、研修後の配属や実践の場づくりなど、トータルの人事戦略の観点から物事を考え、ファミリーマートの経営により貢献できるよう取り組んでいきたいです。 |

| 篠田 | DX推進スキル研修の灯を消さず、きちんと運用し続けていきたいです。それによって変革プロジェクトをリードできる人材が増えれば、彼らが活躍する場づくりもしやすくなり、ひいては会社全体が変わっていくに違いない、と考えます。 |

| 真崎 | 今まさに研修の成果を活かして、複数の業務改善の企画を検討しています。部内のメンバーを巻き込み、チームとして、ファミリーマート社員の業務生産性向上に寄与する提案を目指します。 また、この活動を通して、チームメンバーの育成にも力を入れていきます。自律的に考え意見をぶつけながら周りを巻き込めるような人材を社内に増やしていきたい、と考えています。 |

| 本日は、貴重なお話をありがとうございました。 | |